ドイツ付加価値税法と消費税法

第五話 小規模事業者を巡る問題

第一話 電子インボイスの義務化について| 第二話 輸出免税と免税店| 第三話 プラットフォーム課税

第四話 リバース・チャージ| 第五話 小規模事業者を巡る問題 | 第六話 内外判定と輸入消費税

はじめに

付加価値税が消費課税制度であるとすれば、小規模事業者についても例外なく課税するという考え方もある。前段階税額控除のない売上高税の場合はそのような制度が採用されることもあった。しかし、前段階税額控除を採用する付加価値税制を執行するに際しては、効率性の観点もあり、小規模事業者の事務コストの問題もあり、古典的な付加価値税制では、小規模事業者の免税制度や簡易課税制度を採用している。

小規模事業者については、免税とするものの、境界線上にある納税者の捕捉は容易ではない。日本では請求書発行と税務署への登録が一体化した適格請求書という制度がインボイスに相当する制度として導入された。その結果、日本の消費税法では、免税事業者はインボイスを発行できるか否か、税務署への登録の有無で区別されるという、かなり珍しい制度を構築している。

インボイスというのは、もともと日本には馴染の無い制度である。おそらく貿易用語として日本にもたらされ、定着したものと考えられる。それが欧州の付加価値税制度の翻訳の時に使用され付加価値税用語として日本に定着したのではないかと思う。筆者も大蔵省入省当時、インボイスというものが何を意味するのか正直良く分からなかった。その後、ドイツの税制を調査するなかで、本来は計算書と訳すべきものであり、日本には該当する制度がないと考えるに至った。

こういう歴史的な背景もあり、免税対象となる小規模事業者とインボイスの関係が日本と欧州で大きく異なり、その差は今後拡大していくように思われる。特に日本では困難と思われる電子インボイスの義務化が欧州では始まっている。これは小規模事業者にも適用され、取引が把握されるようになることで、日本とは状況が異なっていこう。

しかし、問題はインボイスにとどまるものではない。小規模事業者については、捕捉の問題や、そもそも事業者なのか従業員なのかという難しい問題があり、インボイスだけで解決できない問題が多い。更には、近時、プラットフォームワークという新しい労働形態が生まれた。これが付加価値税法上の事業者なのか、それともプラットフォーム運営者が付加価値税法上の事業者なのかを判断しなければならなくなっている。

ドイツ、欧州の付加価値税制は前段階税額控除のない売上高税から100年以上もこの問題に取り組んできた。欧州の取組は文化の違いはあるものの、日本の消費税を考える一つのヒントとはなろう。

1 免税事業者とインボイス

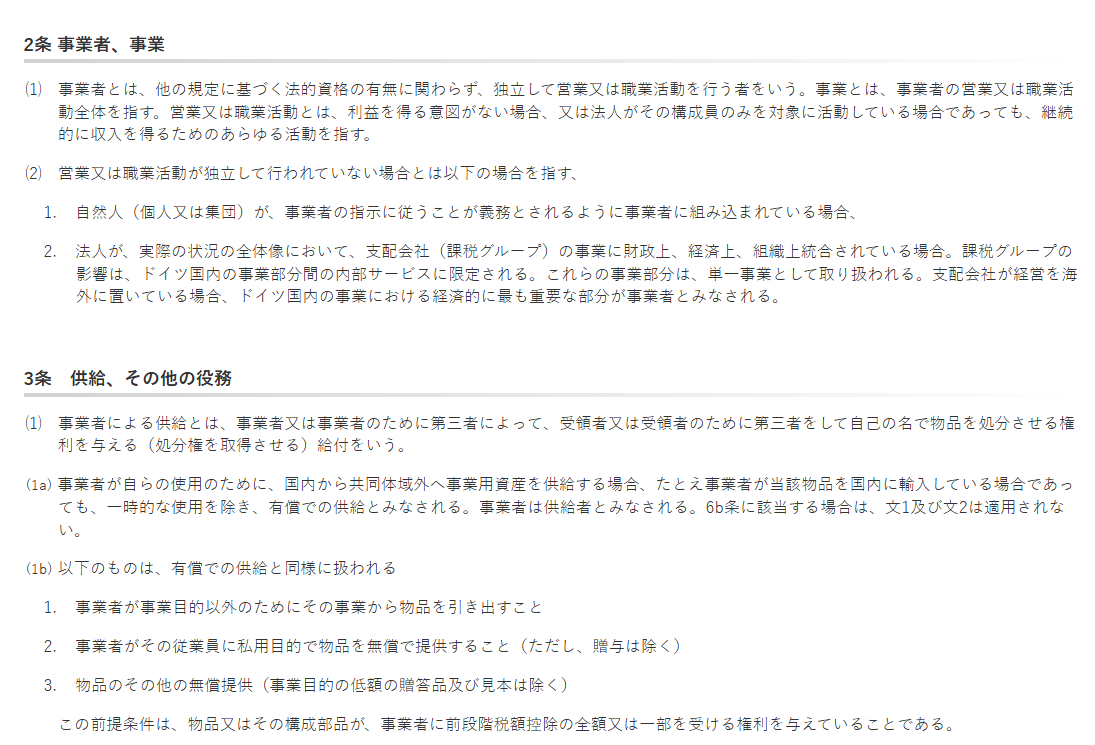

まず、インボイスであるが、わかったようでわからない概念である。英語に由来する言葉であり、ドイツ語ではRechnungである。ドイツ語を直訳すれば計算書という意味である。ドイツ民法に規定があり、こちらのように規定されている。[1]

この記事はプレミアム向け有料記事です

続きはログインしてご覧ください

1983年東京大学法学部卒業。旧大蔵省に入省。ドイツ税制の調査に従事。独フライブ

ルク大学留学。1989年の消費税導入時に白河税務署長を勤める。1992年から独フランク

フルト総領事館にて、ドイツの財政・金融政策を担当。平成の金融危機時には金融機関

の破綻処理、不良債権処理に従事し、その間、海外の破綻処理法制についての論考も執

筆。2006年~2008年国税庁徴収課長を勤めた後、2010年から在ベルリン日本大使館

公使としてドイツの財政・金融政策を担当。帰国後は、名古屋税関長、関信国税不服審

判所長、神戸税関長等を勤めた。2019年に財務省退官。

2025年4月から亜細亜大学経済学部にて租税論を講ずる予定。